Kein Vorwärtsgang

Wir wissen, immer geradeaus, das geht nicht gut. Zurzeit immer schlechter. Aber was ist mit der Literatur? Wer hält es mit Ursula Le Guins Tragetaschentheorie der Erzählung? Gibt es gegenwärtig andere Erzählordnungen als die einer Geschichte, die vorwärts und manchmal etwas zurück geht. Gibt es andere Textorganisationen als die Autofiktion, die mit essayistischem Material durchbrochen ist und auf unterschiedliche Weise »ich« sagt? Während alle Welt neue Stimmen hören will und auf Podcasts sich einschwört, suche ich etwas, das es mit der Räumlichkeit und den zeitlichen Organisationsmöglichkeiten der Literatur aufnimmt. Natürlich gibt es sowas. Sogar haufenweise, habe ich mir gesagt, nur wo anfangen? Wo sind sie, die Texte, in denen ich mich zwangsläufig verirren möchte! Die mir nicht nur eine modernistische Idee verkaufen, sondern durch ihr Material begeistern, die Literatur im engsten Sinn sind? Ich dachte sofort an David Foster Wallace, Thomas Bernhard, Elfriede Jelineks Romane aus den 70ern und 80ern. Aber was ist mit der näheren Gegenwart? Wo tauchen in der Gegenwartsliteratur Wiederholungen, Rückwärtsgänge, Seitwärtslinien und zwingende Irrgärten auf? Wo sind die Doppelgänger und Auslassungen, die Schweigespuren und die Kunst des Neinsagens und Schweigens mitten im Text, wie wir sie von Marguerite Duras kennen. Ich weiß, meine Liste ist noch fragil, viel zu kurz und auf schwachen Beinen und ich freue mich über jede Erweiterung, vor allem die, die auch den westlichen, weißen und heteronormativen Raum verlässt.

Die Anomalie

/ 2021Auf Hervé Le Telliers Buch »Die Anomalie« hat mich eine DLF-Besprechung aufmerksam gemacht, die in höchsten Tönen von dem Buch sprach. Das Buch des Oulipo-Autors aus Frankreich ist tatsächlich erst einmal interessant: Ein Flugzeug wird in einem heftigen Sturm kopiert und landet zeitversetzt zweimal. Man folgt den verdoppelten und versetzten Lebensgeschichten. Eine Spitzenidee, die aber real in viele sich doch sehr ähnelnde Mittel- und Upperclassgeschichten zerfällt (immer der einsame 60-Jährige weiße Mann, der es zu keiner Familie geschafft hat) und dann noch ernsthaft verwissenschaftlicht wird, um sich ab der Mitte zu einer Art Krimi zu mausern. Am Ende sitze ich also doch in einer Netflixserie für Reflektierte drin. Schade. Warum kann man nicht diese Behauptung leben lassen und sich mehr auf die Frage konzentrieren, wie das Leben mit Doppelgängern aussieht und was das mit unserer Gegenwart zu tun hat. Aber warum das Buch nicht weiter- oder umschreiben?

Die Kunst, sich zu verlieren

/ 2020Rebecca Solnit hat in »Die Kunst, sich zu verlieren« einen essayistischen Weg eingeschlagen und hilft mir dabei, mein Interesse an diesen nonlinearen, unplotbaren Büchern zu verstehen. Irrgärten der Literatur sind auch heute notwendig, allerdings offene Irrgärten, die eine zwangsläufige Logik haben oder wie eine Landschaft sind, in der man sich verlieren möchte, um den Weg als jemand anders wieder herauszufinden. So Solnit. Ihre sinnlich aufgeladene essayistische Komposition träumt darin wiederholt vom »Blau der Ferne«, das als Sehnsuchtsabstraktion ein wiederkehrendes und sehr sinnlich aufgeladenes variantenreiches Motiv des Buches ist. Ein Gegenbild des Sich-Verlierens. Am stärksten noch ist mir der Eingangsessay in Erinnerung, »Offene Tür«, meine Conclusio: »Die Kunst, in der Irre zu Hause zu sein« gehört letztendlich zu jenen Fähigkeiten, »die mir eine Atempause von meiner eigenen Lebensgeschichte verschaffen, wo ich, um mit Benjamin zu sprechen, mich verirrt, mich verloren habe, obwohl ich weiß, wo ich bin.«

Der Winter tut den Fischen gut

/ 2012Es ist kein ganz frisch erschienener Roman, aber einer, der mir in Erinnerung blieb, Anna Weidenholzers Rückwärtsgeschichte »Der Winter tut den Fischen gut«, eine berührende lakonisch traurige Geschichte einer Nutzloswerdung im Rückwärtsgang, allen Wachstumsgeschichten Hohn sprechend. Sozusagen eine Nutzloswerdung für die, die wir uns schon so sehr an den Vorwärtsgang gewöhnt haben, besessen sind von Wachstum, Lebenslauf und Vorwärts, sodass wir nicht mehr wissen, dass das Leben nicht nur diese eine Richtung hat. Dieses Nichtwissen ist unsere soziale Frage. Wir gehen mit der arbeitslos gewordenen und gebliebenen Maria in 53 Kapiteln zurück in ihre Geschichte und ihren Alltag, und es ist ein verflixter Lesevorgang, weil der eigene Blick immer nach vorne will und die Melancholie dieses Rückwärtsganges kaum auszuhalten ist. Was ist geschehen – damit bleiben wir zurück, ja was geschieht überhaupt? Das Glück der Begegnung wird zum Unglück des Noch-nicht-Begegneten und das Unglück zum kommenden Unglück.

Mensch ausser sich

/ 2022Valère Novarinas Mensch »Ausser sich« ist ein Theatertext, der gleichzeitig wie bei ihm üblich weit darüber hinausgeht oder den Begriff des Theatertextes neu definiert. Ein Langgedicht könnte man auch sagen oder ein ausgeschriebener Raum mit Lücken. Er arbeitet mit Listen, Wiederholungen, Litaneien, vertraut auf die Kraft der Anrufung und die absurdesten ausgedachten Grammatiken und Namen. Man könnte freilich sagen, es melden sich Stimmen zu Wort, die ich sagen, aber hier klingt das so: »Ich war Erdarbeiter bei Hans Städtisch, Rausschmeißer bei Rohling, Club-Retter in Sommerfrisch, Aufspürer in München-Pasing, Gerichtsaufspürer bei den Leuten-Abdrängern«. Prekarisierte Figuren, die eben nicht einfach »ich« sagen können, an den Rand gedrängte, mit den Instanzen - transzendent oder real - Hadernde. Der französische Theaterautor, der mir wie eine Mischung aus Ernst Jandl und Elfriede Jelinek und Jean Dubuffet vorkommt, stellt eine aberwitzige Aufgabe für seinen Übersetzer Leopold von Verschuer dar, der hier mehr zu einem Koliteraten wird. Und man ist erstaunt, wie etwas gleichzeitig derart aus der Zeit gefallen wirken kann und gleichzeitig voll da, einen Raum schaffend, der jenseits narratologischer Üblichkeiten voller Spannung ist. Und es wundert nicht, dass wir darin 1624 fiktive grammatische Zeiten finden, darin »die ferne Gegenwart, das Futur Inaktiv, die Vordermöglichkeit und den Inkonditional, sowie den Verfallsdatal.«

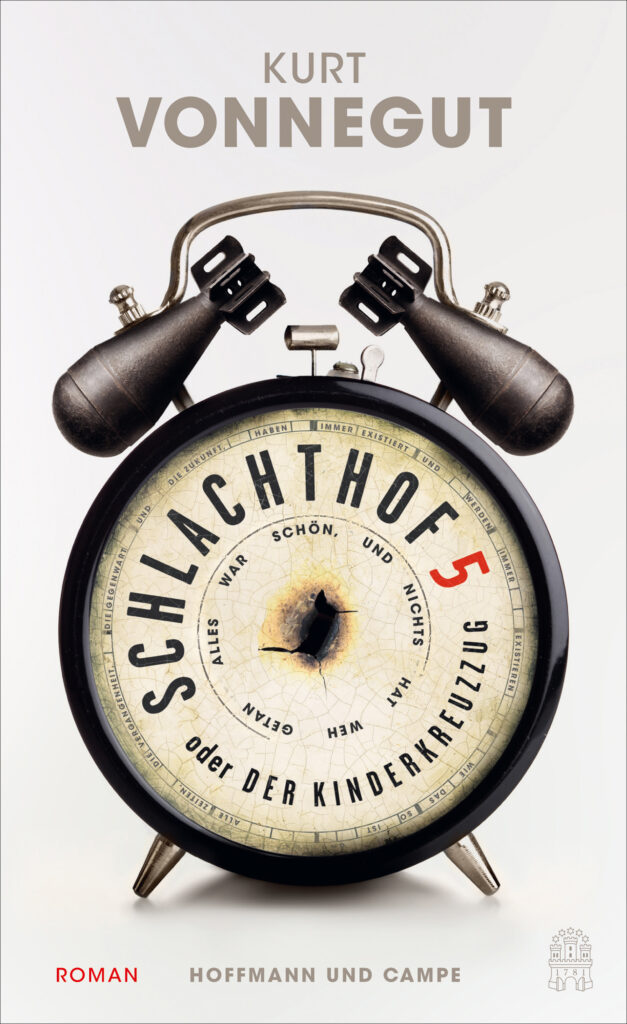

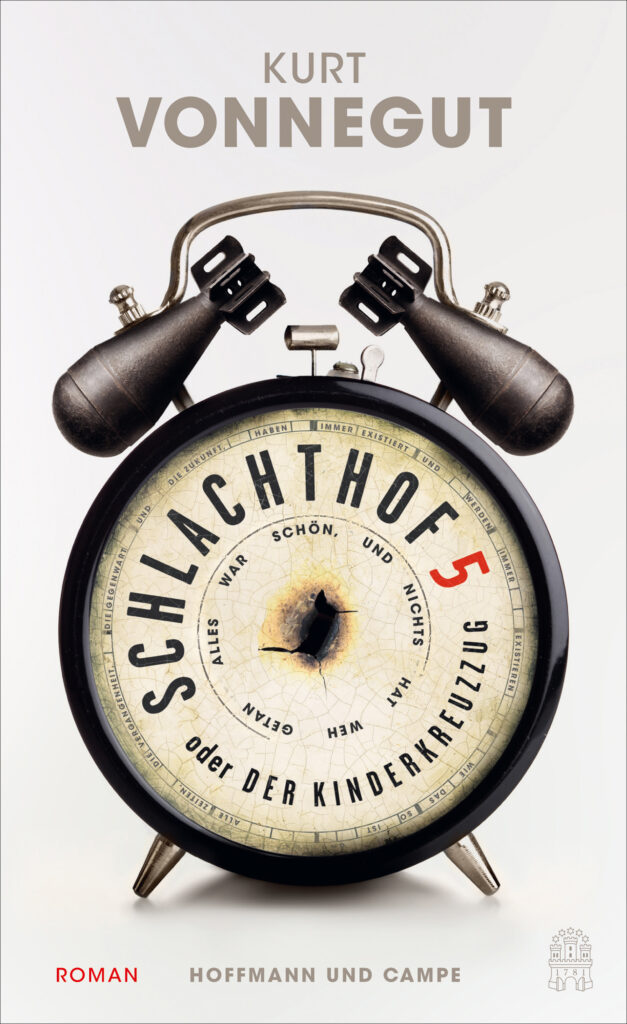

Schlachthaus 5 oder der Kinderkreuzzug

/ 2022Ich gebe zu, ich muss mit der Gegenwartsliteratur ein wenig schummeln, denn in meiner Aktualitätenliste steht immer wieder dieser Klassiker, ja, muss dieser Klassiker von 1969 stehen: Kurt Vonneguts »Schlachthaus 5 oder der Kinderkreuzzug«. Es ist das Buch zur Stunde, in der wir (wer wir? – ja richtig, kein wir) uns seit über einem Jahr oder schon gar viel länger permanent befinden, und es überrascht nicht, dass sein Verlag es so fein von Gregor Hens neu übersetzen ließ. Ich erlebe es durchaus auch auf leidvolle Weise als literarischen Wiedergänger, aus der Perspektive eines Zeitspastikers erzählt, weil man nur durch seine Augen auf einen Krieg blicken kann, wo es kein Vorher und Nachher mehr gibt. Die Kontrolle über die eigene Lebensgeschichte ist in diesem Rahmen nicht mal mehr als Illusion zu halten. Vonnegut stellt in diesem Buch nicht weniger als die Frage nach dem Unfasslichen der »Wahrheit« angesichts des Krieges, einer Wahrheit der Bombardierung Dresdens 1944, eine Wahrheit des Vietnamkrieges, und er nimmt den telegraphisch-schizophrenen Stil des Planeten Tralfmador zur Hilfe, denn nur mit Außerirdischen ist diese Wahrheit zu erkunden, nur mit der äußersten Fiktion ist dem äußerstem Realen nahezukommen. Vielleicht hat das sogar mit der einfachen Aussage von Literatur als Herzensbildung zu tun. So it goes.

»Dieses Buch ist ein Reinfall« schreibt er »was abzusehen war, denn es wurde von einer Salzsäule geschrieben. Es fängt so an: Hört mal her: Billy Pilgrim hat sich aus dem Lauf der Zeit gelöst. Es endet so: Tschilp-tschilp?« Und das ist doch ein großartiges Versprechen, nicht?

Stella Maris

/ 2023Dass man einen Roman aufschlägt, der mit einem Dialog beginnt, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber ein Roman, der ein Dialog bleibt, und das 239 Seiten durch, das ist dann doch etwas, was mich interessiert – und dann noch von dem Autor der »Straße«. Die Dynamik des Gesprächs bestimmt die Dramaturgie, d.h. auch die Missverständnisse und Sackgassen. Wir erleben einen Psychiater im Gespräch mit einer genialen Patientin, Mathematikerin und Violinistin, die für den behandelnden Arzt eine ganz schöne Herausforderung ist. Ein Buch über existentielle philosophische Fragen und über Manipulation. Und über die Frage nach Normalität, Krankheit und Heilung auf eine Weise, die dem Goedelschen Satz, dass die Mathematik mehr Fragen aufwirft, als sie beantworten kann, entspricht. Dieses Buch ist eigentlich als Zusammenhang mit einem anderen Roman des Autors gedacht, der quasi zeitgleich erschien »Der Passagier«, und beide stellen gewissermaßen das Schweigen des anderen dar. Sie sind sozusagen Zusatzschweigen, aber ich habe das zweite Buch erst angelesen. »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«, dieses Wittgensteinzitat nimmt »Stella Marais« als seine eigentliche Herausforderung. Manchmal ist es mühsam zu lesen, wenn eine gewisse Selbstgefälligkeit des Autors einen von einer gedanklichen Pirouette zur nächsten schleudert, aber ich bin doch dran geblieben. Merkwürdig...

Am Anfang war der Beutel

/ 2021Immer wieder wurde mir in den letzten beiden Jahren der Name der amerikanischen Science-Fiction-Autorin, Lyrikerin, Prosaautorin und wunderbaren Essayistin zugetragen. Sie gilt mittlerweile nicht nur bei transversalen Denker*innen neben Donna Haraway und Anna Loewenhaupt Tsing als Theoretikerin des Anthropozäns. Ihr Text über die »Tragetaschentheorie des Erzählens« ist eine Aufforderung an uns, auch literarisch andere Wege zu gehen als die des Jagens, Eroberns und Unterwerfens, es ist eine Vorahnung darauf, wie anders auch die Literatur werden muss, will sie nicht Teil des Problems bleiben, das uns in Form von einer multiplen Krise umgibt. Und dazu gilt es, wie so oft, nicht in die Zukunft zu blicken, sondern in die Vorvergangenheit, die uns mehr Optionen bieten kann als wir uns vorstellen mögen. Es ist das Buch zur degrowth-Stunde. Es ist die Abkehr vom Wachstumsimperativ und die ist möglich, wenn wir anfangen, sie zu denken.

Zuletzt aktualisiert: 05.04.2023

Kathrin Röggla wurde 1971 in Salzburg geboren. Dort begann sie 1989 ihr Studium der Germanistik und Publizistik, welches sie 1992 in Berlin fortsetzte. Seit 1988 ist sie aktiv in der literarischen Öffentlichkeit. Zuletzt wurde sie mit dem österreichischen Kunstpreis für Literatur (2020) und dem Wortmeldungen-Preis (2020) ausgezeichnet. 2022 erhielt sie den Grazer Literaturpreis, den Franz-Nabl-Preis und den Else-Lasker-Schüler-Preis. Seit 2020 ist Kathrin Röggla Professorin für Literarisches Schreiben an der KHM Köln.