#Sprache

WTF Berlin

/ 2022Die Autorin kommt aus Großbritannien und lebt seit 20 Jahren in Berlin. In WTF Berlin teilt sie ihre Beobachtungen aus 20 Jahren in herrlich witzigen, feministischen Texten. Wer bereits »Die schlechteste Hausfrau der Welt« oder ihre Kolumnen im Missy Magazin gelesen hat, weiß bereits, dass Jacinta Nandi so schreibt, dass man das Gefühl hat, neben ihr zu sitzen und ihr zu lauschen, wie sie schnell und schlagfertig mit Worten um sich wirft.

Im Unterschied zu ihren anderen beiden Büchern ist WTF Berlin auf Englisch geschrieben, was aber einen besonderen Reiz hat, wenn sie deutsche Begriffe erklärt. Die Reise beginnt bei »Abendbrot« und hangelt sich das Alphabet entlang wie in einem Wörterbuch: Von »Abtreibung« über »Erziehung« , »Migrationshintergrund«, »Reizwäsche“ und »Spielplatz« bis »Zecke“ und vielen anderen Begriffen dazwischen. Mehrdeutigkeiten, Übersetzungs- und Erklärungsverwirrungen und Entirrungen vom Feinsten! Auch wunderbar zum Vorlesen und Sich-Freuen über Jacinta Nandis Texte, die easy daherkommen, aber der »deep shit« steckt immer mit drin!

Warum lesen?

Jacinta Nandi erklärt uns Berlin – aber eigentlich greift der Titel viel zu kurz – sie erklärt deutsche Selbstverständlichkeiten so, dass man einerseits sehr viel lachen muss und sich andererseits fragt, warum zur Hölle einer selbst das bisher nicht aufgefallen ist.

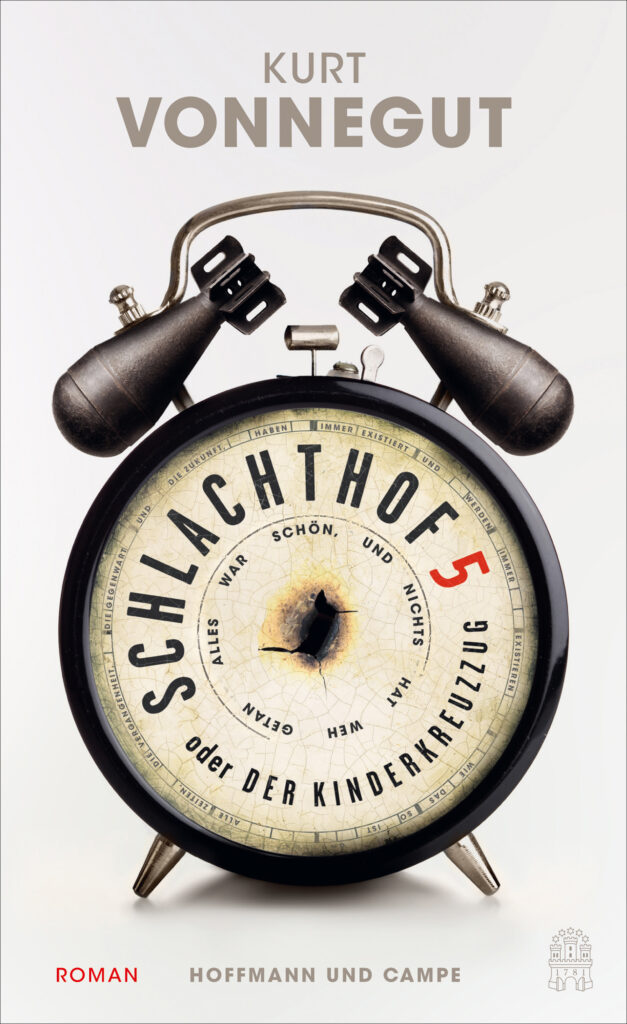

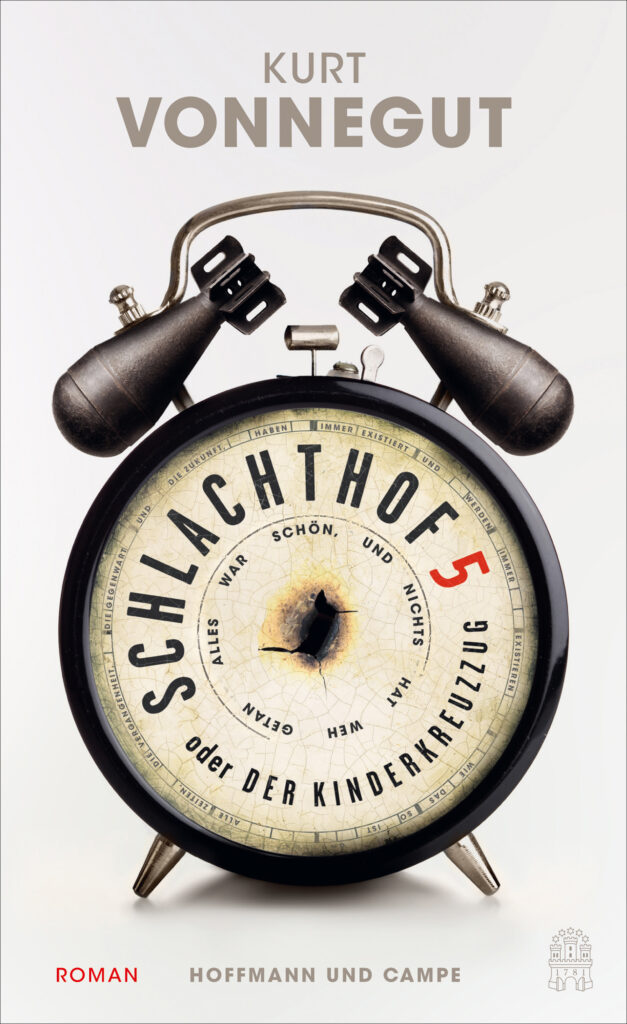

Schlachthaus 5 oder der Kinderkreuzzug

/ 2022Ich gebe zu, ich muss mit der Gegenwartsliteratur ein wenig schummeln, denn in meiner Aktualitätenliste steht immer wieder dieser Klassiker, ja, muss dieser Klassiker von 1969 stehen: Kurt Vonneguts »Schlachthaus 5 oder der Kinderkreuzzug«. Es ist das Buch zur Stunde, in der wir (wer wir? – ja richtig, kein wir) uns seit über einem Jahr oder schon gar viel länger permanent befinden, und es überrascht nicht, dass sein Verlag es so fein von Gregor Hens neu übersetzen ließ. Ich erlebe es durchaus auch auf leidvolle Weise als literarischen Wiedergänger, aus der Perspektive eines Zeitspastikers erzählt, weil man nur durch seine Augen auf einen Krieg blicken kann, wo es kein Vorher und Nachher mehr gibt. Die Kontrolle über die eigene Lebensgeschichte ist in diesem Rahmen nicht mal mehr als Illusion zu halten. Vonnegut stellt in diesem Buch nicht weniger als die Frage nach dem Unfasslichen der »Wahrheit« angesichts des Krieges, einer Wahrheit der Bombardierung Dresdens 1944, eine Wahrheit des Vietnamkrieges, und er nimmt den telegraphisch-schizophrenen Stil des Planeten Tralfmador zur Hilfe, denn nur mit Außerirdischen ist diese Wahrheit zu erkunden, nur mit der äußersten Fiktion ist dem äußerstem Realen nahezukommen. Vielleicht hat das sogar mit der einfachen Aussage von Literatur als Herzensbildung zu tun. So it goes.

»Dieses Buch ist ein Reinfall« schreibt er »was abzusehen war, denn es wurde von einer Salzsäule geschrieben. Es fängt so an: Hört mal her: Billy Pilgrim hat sich aus dem Lauf der Zeit gelöst. Es endet so: Tschilp-tschilp?« Und das ist doch ein großartiges Versprechen, nicht?

Mensch ausser sich

/ 2022Valère Novarinas Mensch »Ausser sich« ist ein Theatertext, der gleichzeitig wie bei ihm üblich weit darüber hinausgeht oder den Begriff des Theatertextes neu definiert. Ein Langgedicht könnte man auch sagen oder ein ausgeschriebener Raum mit Lücken. Er arbeitet mit Listen, Wiederholungen, Litaneien, vertraut auf die Kraft der Anrufung und die absurdesten ausgedachten Grammatiken und Namen. Man könnte freilich sagen, es melden sich Stimmen zu Wort, die ich sagen, aber hier klingt das so: »Ich war Erdarbeiter bei Hans Städtisch, Rausschmeißer bei Rohling, Club-Retter in Sommerfrisch, Aufspürer in München-Pasing, Gerichtsaufspürer bei den Leuten-Abdrängern«. Prekarisierte Figuren, die eben nicht einfach »ich« sagen können, an den Rand gedrängte, mit den Instanzen - transzendent oder real - Hadernde. Der französische Theaterautor, der mir wie eine Mischung aus Ernst Jandl und Elfriede Jelinek und Jean Dubuffet vorkommt, stellt eine aberwitzige Aufgabe für seinen Übersetzer Leopold von Verschuer dar, der hier mehr zu einem Koliteraten wird. Und man ist erstaunt, wie etwas gleichzeitig derart aus der Zeit gefallen wirken kann und gleichzeitig voll da, einen Raum schaffend, der jenseits narratologischer Üblichkeiten voller Spannung ist. Und es wundert nicht, dass wir darin 1624 fiktive grammatische Zeiten finden, darin »die ferne Gegenwart, das Futur Inaktiv, die Vordermöglichkeit und den Inkonditional, sowie den Verfallsdatal.«

Sprache und Sein

/ 2020Wer sind wir? Wir sind das Sprechen, wir sind die Kommunikation, wir – jede und jeder von uns – eine eigene mannigfaltige Welt, und wir sind aber auch die Perspektive eines Sprechers oder Sprecherin auf uns selbst, wir sind die, die Perspektiven bauen und das Sprechen benutzen als Weg zueinander und leider auch gegeneinander.

Warum lesen

Lesen, weil so ein kluges Plädoyer fürs Aufpassen beim Mundaufmachen.