Wenn meine Großmutter von der Flucht aus Schlesien im Kriegswinter 1945 erzählte, sprach sie die immer gleichen drei vier Sätze und verstummte. Manches fand ich später heraus, anderes wurde nie auch nur mit einem Wort gestreift. Wie etwa war es gekommen, dass sie sich die Hüfte brach auf dieser Flucht?

Auch mein Vater schwieg. Doch ich konnte ihren Gesichtern ansehen, wenn die Gedanken „dorthin“ zurückgingen. Die Augen. Das Zucken der Mundwinkel.

Güter lässt man zurück. Doch was ist mit der Unversehrtheit?

An Leib.

Und Seele.

Der eigenen. Und jener anderer Menschen. Um die man sich sorgt, für deren Leben man fürchtet. Neben der ständigen Anspannung, wie das eigene Ich die Zersprengung des „Du-musst-fort“ übersteht. Ob es, angesichts der Risse, die es nun durchziehen, zerbricht. Oder hält.

Kriege beginnen. Doch ist die Zeit der Angst, die Zeit der Verletzungen, der Stumpfheit, jene Zeit, in der der Atem aussetzt und man merkt es nicht, jemals vorbei?

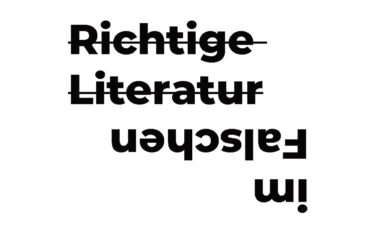

Und wie darüber schreiben?

Nur von dem Danach kann ich sprechen. Schon dieses Danach ließ sich kaum erzählen: die Friernot, die Fürchtenot, die Alleinseinsnot, die Sorgennot, die Habenichtsnot, die Fremdheitsnot, die Not des Nichtsprechens.

Kriege werden, auch, aus Nachrichten gemacht, aus Wörtern. Ich denke an Viktor Klemperers hellsichtige Analyse der Sprache des Dritten Reichs. Sein eigenes, literarisches Sprechen hinterfragt sich selbst. Der Fakten sind viele, der Ideologien mehr. Gedankliche und emotionale Wahrhaftigkeit hingegen entsteht, wenn nicht eine „Wahrheit“ erzeugt werden muss. Sondern das Sprechen selbst sich als Teil jenes empfindlichen sozialen Prozesses versteht, mit dessen Hilfe Menschen dazu in der Lage sind, Kooperation und Koexistenz zu generieren.

Prodesse et delectare, hieß es einst, solle die Literatur. In Zeiten eines (Nach)Krieges ist ihr Nutzen: Schärfe, Klarheit, Enttarnung des Lügengrundes. Und ihre „Unterhaltung“ ist ein Unterhalt. Sie stützt und trägt, indem sie sagt: „Schau, hier ist ein Mensch.“